习近平总书记在《论“三农”工作》一文中指出“中华文明根植于农耕文明。从中国特色的农事节气,到大道自然、天人合一的生态伦理;从各具特色的宅院村落,到巧夺天工的农业景观;从乡土气息的节庆活动,到丰富多彩的民间艺术;从耕读传家、父慈子孝的祖传家训,到邻里守望、诚信重礼的乡风民俗,等等,都是中华文化的鲜明标签,都承载着华夏文明生生不息的基因密码,彰显着中华民族的思想智慧和精神追求。”

习近平总书记强调,农村是我国文明的发源地,耕读文明是我们的软实力。在农耕社会,农业生产是国家发展的根本,体现了与读书教育同样重要的作用。农业是治国之根本,是国民经济的基础,读书育人满足了人才发展的需求,丰富了人们广阔的精神境界。而耕读结合作为一种重要的生活方式,体现着中华民族自古以来植入血脉的价值观念。我国作为发展中国家,农业生产始终是经济发展的重要产业之一,在改革教育事业过程中也应向学生强调农业在我国国民经济以及人民生活中的重要作用,以引起学生对耕读文化的进一步了解和学习,有助于推动中国人民不甘屈服、勇于进取的拼搏精神在后代得到有效的传承。耕读教育是中华农耕文明的重要载体,具有丰富的文化底蕴和时代价值,应成为高校思想政治工作质量提升综合改革的价值追求。

我院“耕读文化”四维融通育人模式以“耕读教育”为核心,将耕读教育与劳动教育、思政引领、就业指导、校园文化相融合,旨在培养德智体美劳全面发展的高素质人才。自2022年以来,我院“耕读文化”四维融通育人模式以一个阵地为依托、两条路径为重点,取得了三重成效,构建四维融通育人模式。

一、一个阵地:载体平台与体制机制初步成型

我院建立劳动教育实践基地——耕读文化园,耕读文化园以农业常识宣教、农作物种植体验为主要内容,倡导知行合一、理实并举,强化学生耕读文化体验、厚植学生爱国爱民情怀,引导学生增强服务乡村振兴战略和农业农村现代化的使命感和责任感,把课题做在希望的田野上,把论文写在祖国大地上。

耕读文化园作为一个载体平台,已经初步形成了与体制机制相结合的教育模式。耕读教育是加强劳动教育的重要载体,也是弘扬我国耕读传家优秀传统文化的重要抓手。耕读文化园通过整合资源,构建了一个集教育、实践、文化传承于一体的平台,为学生提供了一个亲身体验和学习耕读文化的机会,这也为思想政治工作提供了一个有力的实践平台。

二、两条路径:“耕”以强体,“读”以润心

耕读文化园秉承“亦耕亦读”的教育理念,通过两条路径——“耕”与“读”,来实现教育目标。

耕,即通过农耕实践,让学生亲身参与到农业生产中,在耕读文化园内设立耕种区域,为学生提供亲自动手耕种的机会。定期组织耕种活动,包括播种、浇水、施肥、收割等,让学生亲身体验农耕文化的魅力。通过耕种实践,培养学生的劳动意识和团队协作能力,体验劳动的艰辛与乐趣,培养吃苦耐劳的精神。同时结合节假日开展传统文化活动体验,如端午节挂艾草、缝香囊、射五毒、包粽子。

读,耕读文化体验园以“读”为重要载体,构建线上线下融合的耕读文化传承体系,助力学生提升“软实力”,厚植爱国爱民情怀,强化服务乡村振兴战略的使命担当。

线下园区每月举办读书分享活动,聚焦人际交往、沟通技巧、工作思维等主题书籍阅读,通过分享交流提升学生的表达与批判性思维能力;设立阅读角,提供丰富书籍资源,方便学生随时借阅。

线上则依托“耕读有声”电台栏目重构耕读场景,以“经典诵读”“好书共探”“故事新说”三大板块为核心,倡导知行合一、理实并举,引导学生“把课题做在希望的田野上,把论文写在祖国大地上”,最终实现耕读文化体验的深化与爱国爱民情怀的厚植,为农业农村现代化输送具备“软实力”与责任感的新生力量。

这种结合耕作和阅读的教育模式,不仅让学生在实践中学习技能,而且在阅读中感悟文化,实现了知行合一的教育目标。这两条路径相互补充,共同促进学生德智体美劳全面发展。

三、三项成效:文化传承、技能提升与品牌构建的三重奏

1.文化传承:耕读文化园让学生在实践中学习和体验耕读文化,从而实现文化的传承。耕读文化园成为传承农耕文化和耕读精神的重要载体。通过耕种实践和阅读分享,学生对传统文化有了更深入地了解和认识。耕读文化的传承也促进了校园文化的多元化发展。

2.技能提升:通过耕读文化园的实践活动,学生不仅能够学习到农业知识,还能培养实践能力。这种教育模式有助于学生在劳动中成长,培养勤劳、坚韧的品格,这是未来职业生涯中最宝贵的财富。通过耕种实践,学生掌握了基本的农耕技能和提升了团队协作能力。通过阅读分享,学生提高了人际沟通和工作思维能力,为将来的就业打下了坚实基础。耕读活动的开展也为学生提供了展示自我和锻炼能力的平台。

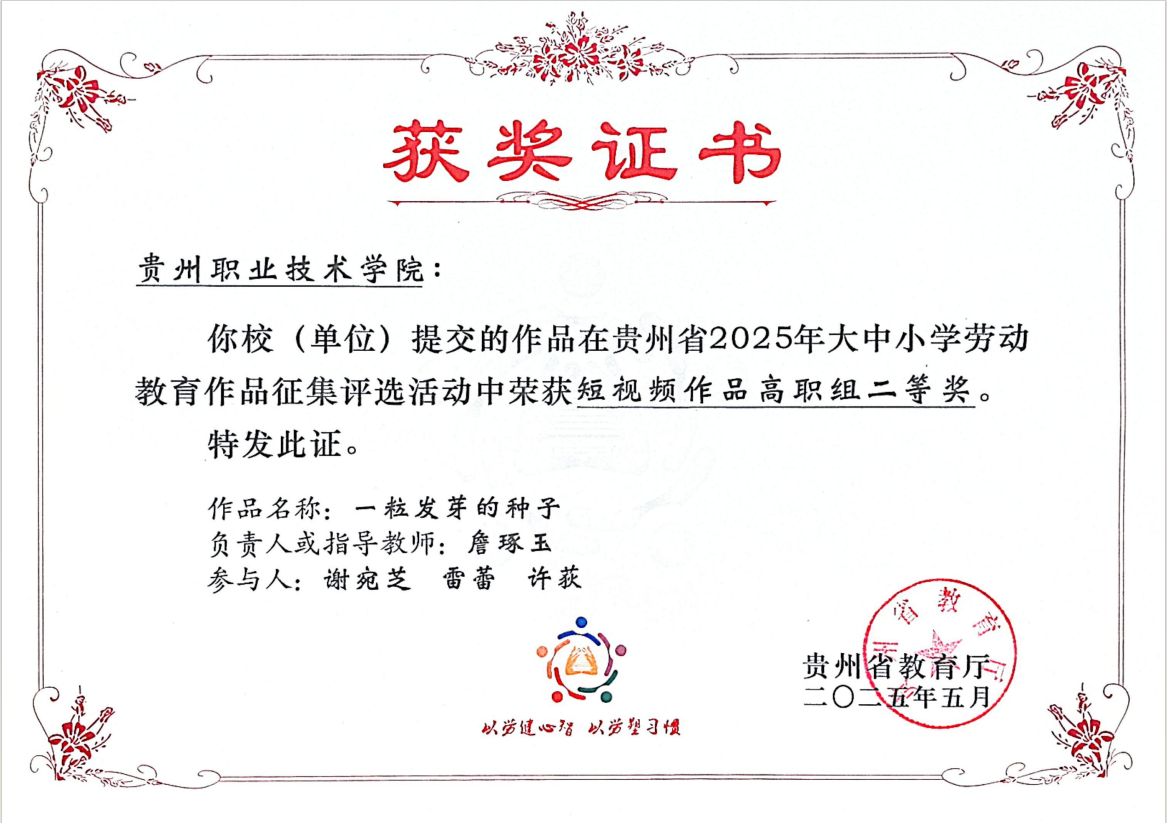

3.品牌构建:耕读文化园通过举办各种活动,如大型公共文化活动、节日农耕体验等,形成了耕读文化氛围,增强了品牌的传播力和影响力。这种模式不仅让学生在实践中学习,在劳动中成长,而且通过品牌的广泛传播,提升了耕读文化的社会认知度和影响力。耕读文化园的建设和活动的开展吸引了关注。通过媒体报道和社交媒体传播,耕读文化园的品牌知名度不断提升。耕读文化园的品牌效应也带动了校园文化的整体提升和校园形象的塑造。

四、四维融通:劳动教育、思政引领、就业指导与校园文化的深度融合

我院“耕读文化”四维融通育人模式将形成以“耕读教育”为核心的“四融合”特色育人体系,充分发挥耕读文化育人功能。

一融合是劳动教育与耕读教育相融合。让学生在参与农耕活动的同时,深入了解农耕文化的价值和意义,增强对传统文化的认同感和自豪感。培养学生的劳动能力、实践能力和创新精神,培养学生吃苦耐劳、热爱劳动、尊重劳动的品质,提升他们的综合素质。鼓励学生积极投身乡村建设,推动乡村文化振兴,促进乡村社会的全面发展。

二融合是思政引领与耕读教育相融合。将耕读教育作为落实“立德树人”根本任务、强化知农爱农情怀教育的重要抓手。深入挖掘我国农耕传统文化所蕴含的精神、价值、追求与理念,通过五千年农业文明和农耕文化的传承创新,向青年学子展示中华民族的独特精神,深化青年学子的“三农”价值塑造和“三农”情怀教育。为农耕文化注入新时代内涵和精神,传承、重塑新时代农耕文化,焕发其生命力,增强其影响力。

三融合是就业指导与耕读教育相融合。让学生在了解农耕文化的同时,掌握实用的职业技能,为他们的未来就业打下坚实基础。培养学生的综合素质,包括创新思维、团队协作能力、沟通表达能力、社会责任感等,以适应快速变化的社会需求。通过耕读文化园的实践平台,学生可以亲身体验农耕生活,增强对乡村文化的认同感和归属感,为乡村振兴贡献力量。

四融合是校园文化与耕读教育相融合。结合“植树节、劳动节、丰收节”等节点节日,丰富农耕文化活动。根据春夏秋冬四季,弘扬岁时节令文化,强调劳动教育与文化教育并重、劳育与美育并举,开展丰富的农耕特色校园文化活动,在全校营造浓厚的“耕读”氛围。

五、项目实施规划

耕读文化园劳动育人基地旨在打造一个集劳动教育、文化传承、实践创新于一体的综合性平台。后续实施规划如下:

1.基础设施建设

升级现有农耕体验区,结合我院特色专业——人工智能技术应用增设现代化农业设施,如智能温室、水培系统、自动化灌溉等,同时完善劳动工具与安全防护设施,确保劳动教育的安全性与实效性。

2.课程体系构建

开发一套涵盖农耕知识、传统手工艺、生态环保、创新创业等多维度的劳动教育课程体系,结合线上线下教学模式,满足不同年龄段学生的需求。

3.师资队伍建设

引进具有丰富农业实践经验与文化背景的专家、教师,同时加强现有教师的专业培训,提升其劳动教育与文化传承的能力。

4.合作机制建立

与地方政府、学校、企业等建立长期合作关系,形成资源共享、优势互补的合作机制,共同推进劳动育人基地的建设与发展。

六、重点难点突破

耕读文化是中华优秀传统文化的重要组成部分,其中蕴含的当代价值理念具有积极的社会教育作用。高校作为教育当代青年的主要阵地,理应承担起相应的责任。我院在进行耕读教育、实现耕读教育的当代价值方面取得了一些进展,但在育人过程中仍有一些重点问题、难点问题亟待解决。

1.空间之困:实践基地建设不足

高校对耕读文化的传承要在实践中落实,学生的情感、态度以及价值观也要在实践中形成。高校需要设立相应的实践场所作为耕读教育的载体,落实立德树人根本任务。目前,我院耕读教育实践主要在耕读文化园开展相关的实践活动。实践场所存在校内基础设施简易、与校外实践基地缺乏合作关系、地域空间受限等问题,严重影响了耕读教育的教学效果。

为解决空间之困,我院积极倡导多方合作,整合社会资源,将学校课堂链接社会课堂,建立稳定的耕读实践教育合作平台。一是扩大校内实践基地面积,鼓励学生到实践基地进行实践活动,注重沉浸式体验过程。二是拓展校外实践场地,带领学生走进农村,还原传统耕读方式。在真实的农业生产情境中开展多样化的耕读教育实践活动,引导学生在劳动中感受农业之美,树立知农爱农思想、扎根“三农”的理念,培养实干精神,增强社会责任感。三是延伸实践内涵,丰富耕读实践的形式和内容,以满足学生个性化发展需要。学生要在轻松和谐的氛围中参与实践,实现知、情、意、行的协同,提高耕读实践活动的质量和效率。

2.话语之困:文化传播交流不畅

话语具有影响他人或者社会的力量,校园文化作为话语传播的载体,是话语权实现的关键因素。高校实施耕读教育,需要营造积极的校园耕读文化氛围。然而目前我院的耕读教育尚未深度融入校园文化,教育功能没有得到充分发挥。一是高校耕读文化的传播方式单一。由于规模、时间等客观条件的限制,单一的传播方式无法全面覆盖学生的学习和生活,不能最大限度地发挥高校文化传播效能。二是协同传播的理念和模式有待进一步加强。不同传播平台的内外协同机制不够完善,线上线下传播融合程度不够,传播平台之间缺乏有机联系和互补,没有进行前瞻性思考和结构调整,文化传播难以形成协作效应。

为解决话语之困,增强我院学生对传统耕读文化的认同感,我院将重视校园文化的价值引领作用,积极搭建交流平台,通过多种渠道促进传统耕读文化的传播。一是要做好校园环境规划设计,注重人文环境的营造,将耕读文化元素融入校园宣传栏、标语、雕塑等景观设计,切实发挥文化环境潜移默化的熏陶作用。二是要组织丰富的文化活动,结合地域特色和学校特色,打造耕读教育品牌。通过持续开展农耕文化节、田园诗词诵读会、农业题材舞台剧等特色文化活动,营造浓厚的校园耕读文化氛围;邀请农业专家开展讲座,举办农事农俗交流沙龙,促进师生交流;与党支部联合举办“三农”主题党日活动,将党建与耕读教育深度融合。三是要充分利用新媒体平台进行文化传播,根据学生喜欢通过微信、微博、抖音等平台进行信息发布和娱乐身心的习惯,在社交平台上发布与耕读文化相关的文章和短视频,彰显其独特的魅力和价值。同时,要整合校内各类传播平台,加强平台之间的交流与合作,协同发力,让耕读教育理念更加深入人心。

作者 詹琢玉、许荻、谢宛芝

一审 罗志程

二审 戴明辉

三审 谭永凤